日本刀 ¤ 刀 ¤ 武州住吉正作之 寛文元年八月日 ¤業物

表/武州住吉正作之 裏/寛文元年八月日

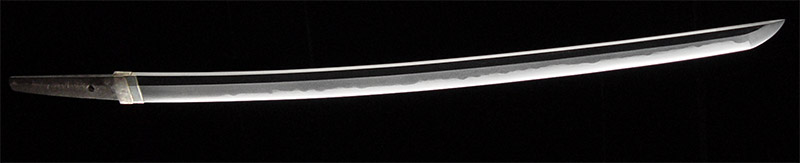

Katana /

Omote / Bushu ju Yoshimasa kore wo tsukuru

Ura / Kanbun 1 nen 8 gatujitsu

- 長さlength

- 62.3cm

- 反りsori

- 1.3cm

- 目釘穴mekugi

- 1個

- 元幅

- 3.25cm

- 先幅

- 2.35cm

- 元重

- 0.8cm

- 時代

- 江戸初期 寛文元年(1661年)

- period

- early edo (1661)

- 国

- 武蔵-土佐(東京-高知)

- country

- musashi-tosa

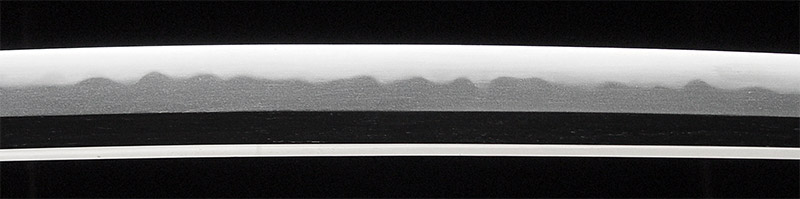

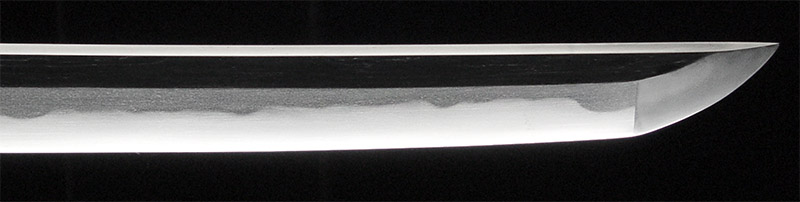

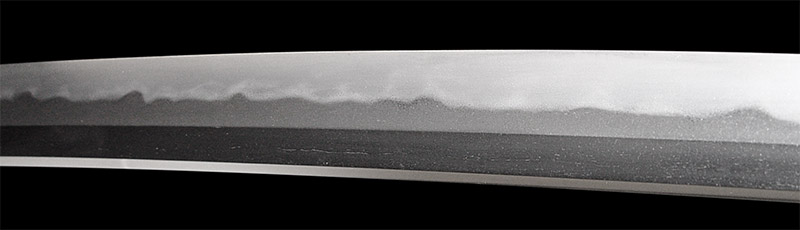

- 刃文

- 互の目丁子

- hamon

- gunome choji

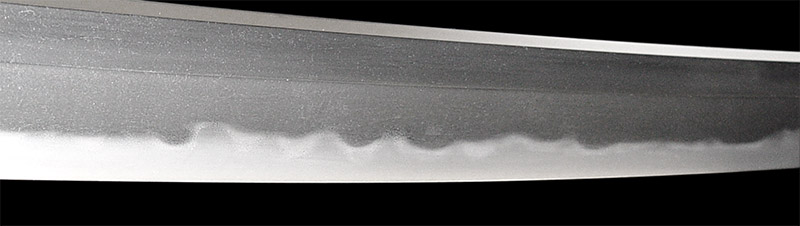

- 地鉄

- 小板目

- jigane

- ko-itame

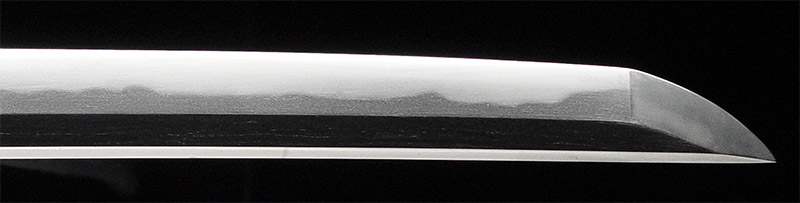

- 帽子

- 小丸

- boshi

- komaru

- はばき

- 銀着二重

- habaki

- silver foil double

- 外装

- 肥後拵・白鞘

- mounting

- koshirae & shirasaya

- 鑑定

- 日本美術刀剣保存協会 特別保存刀剣鑑定書附

- Certificate

- [N.B.T.H.K] tokubetsu hozon token

- 正価

- 売却済

- price

- Sold

吉正は美濃関の出身で江戸にて活躍し、その後土佐へ移住。虎徹や安定と関係があると云われ、強い地鉄で作柄も似ている。切り銘は他に上野介吉正や武州住田中源左衛門尉吉正などがある。

本作は身幅重ね厚い豪壮な姿。互の目丁子刃文は焼出しで始まり、切先に掛けて徐々に焼き幅を高くする。刃縁は沸がたっぷりと付き、小足無数に入って尖り刃も交え華やか。小板目肌には地沸と地景が全体に見られ、帽子は焼き深く小丸に返っている。生ぶ茎は錆色良く、珍しく年期も切られ貴重。

付属する拵は典型的な肥後拵で、金具も肥後物で揃える。茶石目地鞘に茶裏皮巻の柄前。鉄地に唐草を象嵌した縁頭に、金地菊花目貫。鐔は肥後神吉の鉄地干海鼠図で保存刀装具鑑定書付。神吉派は肥後藩の命により林派に習い、後に細川家のお抱えとして活躍した名工。派手さはないが玄人受けする雅味ある拵は大変飾り映えする。特別保存刀剣鑑定書附。