日本刀 ¤ 刀 ¤ 肥前国忠吉 ¤ 六代 ¤ 上作 ¤

肥前国忠吉 (六代)

Katana /

Hizen koku Tadayoshi '6th generation'

- 長さ / cutting edge

- 75.7cm

- 反り / sori

- 2.1cm

- 目釘穴 / mekugi

- 1個

- 元幅

- 3.0cm

- 先幅

- 2.25cm

- 元重

- 0.75cm

- 時代

- 江戸中期 寛政頃(1789年)

- period

- mid edo (1789)

- 国

- 肥前(佐賀県)

- country

- hizen

- 刃文

- 直刃

- hamon

- suguha

- 地鉄

- 小杢目

- jigane

- komokume

- 帽子

- 小丸

- boshi

- komaru

- はばき

- 金銀着二重

- habaki

- gold and silver foil double

- 外装

- 黒呂鞘金工拵・白鞘

- mounting

- koshirae and shirasaya

- 鑑定

- 日本美術刀剣保存協会 特別保存刀剣鑑定書附

- Certificate

- [N.B.T.H.K] tokubetsu hozon token

- 正価

- 売却済

- price

- Sold

肥前刀の名を一気に押し上げた肥前国忠吉。その垢抜けた美しい体配と洗練された地刃で頭角を現し、鍋島藩の庇護のもと新刀を代表する名工として活躍。肥前の直刃や小糠肌など独自の呼称が生まれるほど、当時忠吉の鍛刀は卓越していた。その後忠吉家は幕末まで十代続き、初代から末代までその伝法を踏襲し五字忠の愛称で親しまれている。

本作は橋本新左衛門といい忠吉家の六代目。父である五代忠吉存命中は忠広と銘し、寛政二年に近江守を受領している。二尺五寸と悠々とした姿で、身幅と反りのバランス良く上品な佇まい。小糠肌とも言われる詰んだ小杢目肌は清涼に澄み渡り、初代から引き継がれる柔らかみのある小沸出来の直刃は忠吉のそれ。切先は大きめで鋭く、焼きは深く小丸に返っている。生ぶ茎は太刀銘で切られ、深々とタガネを入れて錆色も良好。

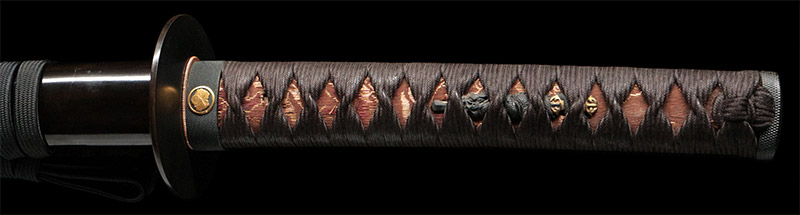

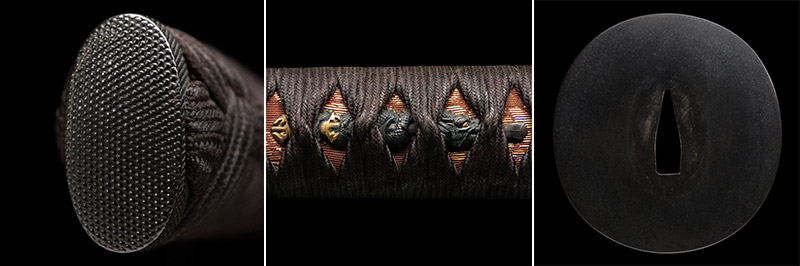

付属の拵は黒呂鞘に鮫皮を使わず錦を下地にした柄前。家紋をあしらった赤銅七々子地縁頭を誂え、鍔は赤銅無地の献上鍔に目貫は大振りな剣巻龍。頭と鐔に装飾を加えない殿中差しの様式で、時代感もあり飾り映えする。典型的な忠吉を楽しめる優刀。上作刀工。特別保存刀剣鑑定書附。