日本刀 ¤ 小太刀 ¤ 無銘 長船重真 ¤ 上作 ¤ 良業物 ¤

無銘 長船重真

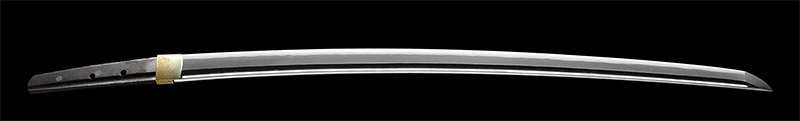

Kodachi

Mumei Osafune Shigezane

- 長さlength

- 59.8cm

- 反りcarvature

- 1.45cm

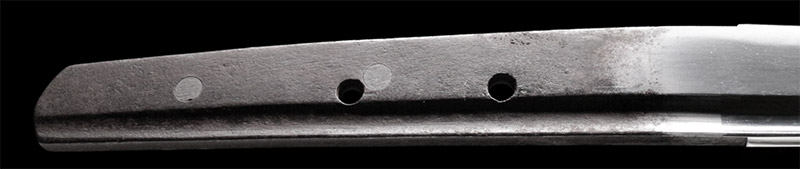

- 目釘穴peg hole

- 4中2埋

- 元幅

- 2.9cm

- 先幅

- 2.05cm

- 元重

- 0.75cm

- 時代

- 鎌倉後期~南北朝期(約700年前)

- period

- late kamakura - Nanbokucho (700 years ago)

- 国

- 備前(岡山県)

- country

- bizen

- 刃文

- 直調丁子乱れ

- hamon

- sugu choji midare

- 地鉄

- 板目

- jigane

- itame

- 帽子

- 尖って返る

- boshi

- togatte kaeru

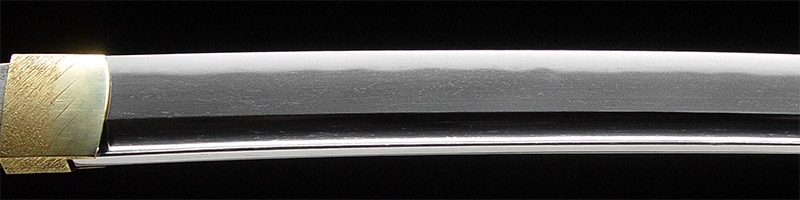

- はばき

- 金着一重

- habaki

- gold foil single

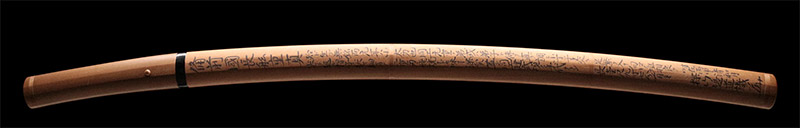

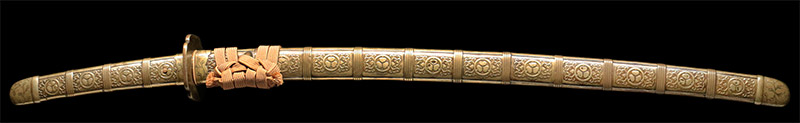

- 外装

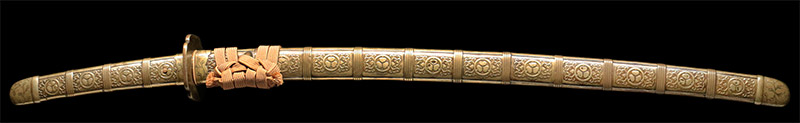

- 葵唐草紋板張半太刀拵・白鞘(田野辺氏鞘書)

- mounting

- koshirae and shirasaya

- 鑑定

- 日本美術刀剣保存協会 特別保存刀剣鑑定書附

- Certificate

- [N.B.T.H.K] Tokubetsu hozon token

- 正価

- 売却済

- price

- Sold

豪華な板張半太刀拵が目を引く重真の小太刀。平安末期から他を圧倒する数の刀工を生み出し、戦国期にかけて多くの名匠を輩出した備前鍛冶。重真は備前元重の弟と伝わり、長船村のすぐ隣りにある畠田で活躍した守家の孫にあたる。在銘は少ないが、鎌倉末期の嘉暦(1326~)から南北朝期の延文(1356~)に掛けて年紀入りの作刀がある。

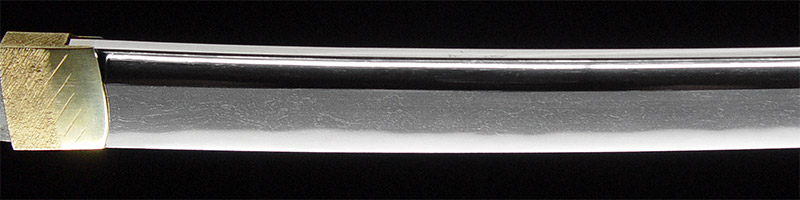

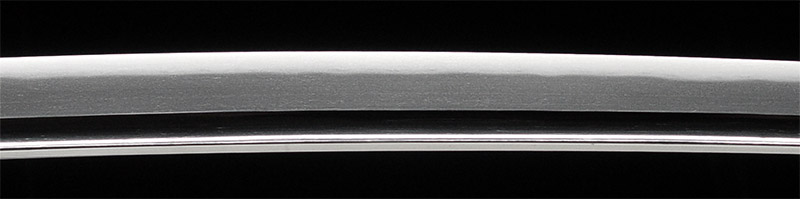

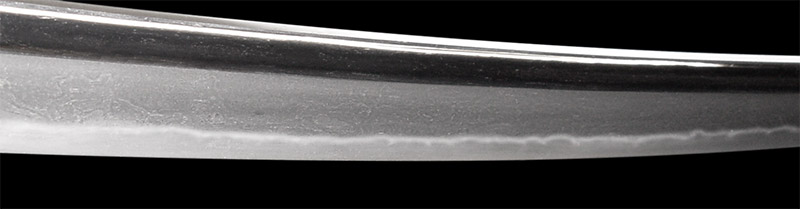

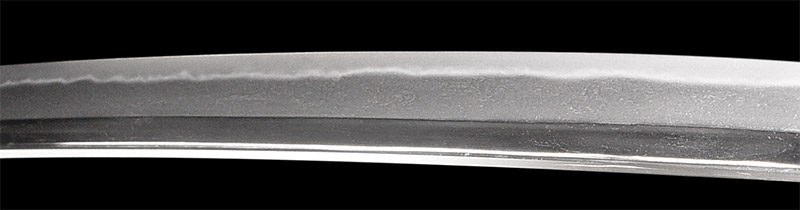

本作は小太刀と呼ばれる長寸の脇差で、元幅先幅は尋常で重ねは厚く、太い棒樋を掻いて手持ちが軽い。刃文は直調の小丁子乱れで、小足が無数に入り繊細な動き。板目肌はよく練れて所々に小さな飛焼きが見られ、小振りな切先は焼き深く尖り気味に返っている。茎は大磨上で錆色も良く、棒樋は掻き通されて以前は長寸の太刀だったことがわかる。古研ぎながら錆びけもなくこのままで十分。

付属の拵は葵唐草紋を白銅地金色絵の小板に叩き出した手間の掛かる造りで、時代は明治頃。一寸半の間隔で責金を入れ、柄から鞘まで均一性を持たせて過度な装飾を抑えているが、総金地のため華やかさは否めない。

田野辺氏鞘書。上作・良業物。特別保存刀剣鑑定書附。