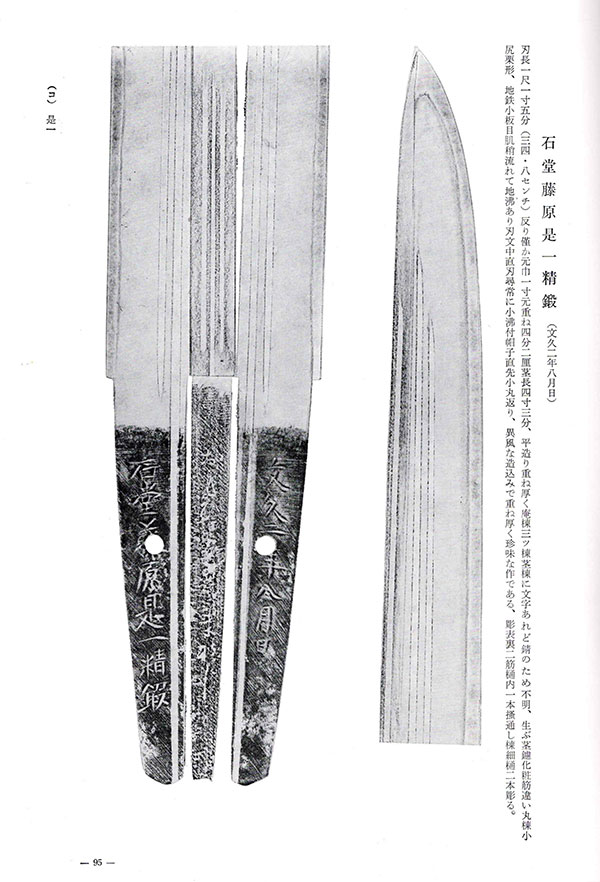

日本刀 ¤ 寸延短刀 ¤ 表/石堂藤原是一 ¤ 上々作 ¤ 新々刀大鑑所載品 ¤

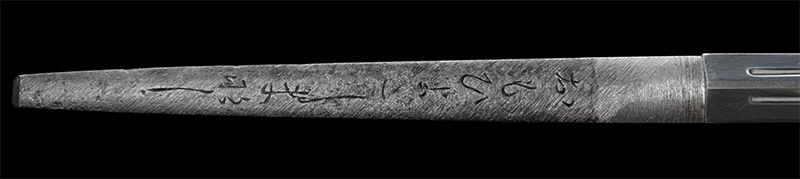

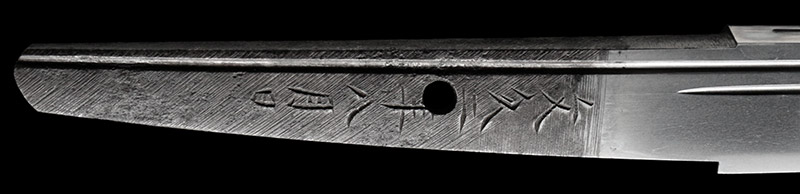

表/石堂藤原是一精鍛 裏/文久二年八月日 茎棟/おもいよこしまなし

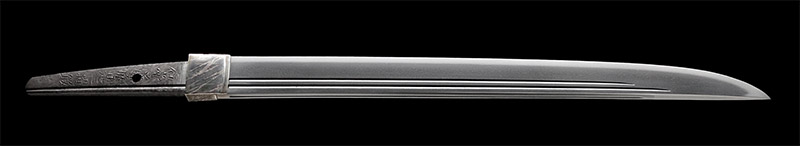

Sun-nobi Tanto

Omote/ Ishido fujiwara Korekazu seitan

Ura/ Bunkyu 2 nen 8 gatsujitsu

Mune/ Omoi yokoshima nashi

- 長さlength

- 35.0cm

- 反りcarvature

- --cm

- 目釘穴peg hole

- 1個

- 元幅

- 2.8cm

- 先幅

- 2.15cm

- 元重

- 1.3cm

- 時代

- 江戸後期 文久2年(1862年)

- period

- late edo (1862)

- 国

- 武蔵(東京都)

- country

- musashi

- 刃文

- 直刃

- hamon

- suguha

- 地鉄

- 小板目

- jigane

- koitame

- 帽子

- 小丸

- boshi

- komaru

- はばき

- 銀着一重

- habaki

- silver foil single

- 外装

- 朱印籠刻み鞘銀七々子地桐紋拵・白鞘

- mounting

- koshirae and shirasaya

- 鑑定

- 日本美術刀剣保存協会 特別保存刀剣鑑定書附

- Certificate

- [N.B.T.H.K] tokubetsu hozon token

- 所載

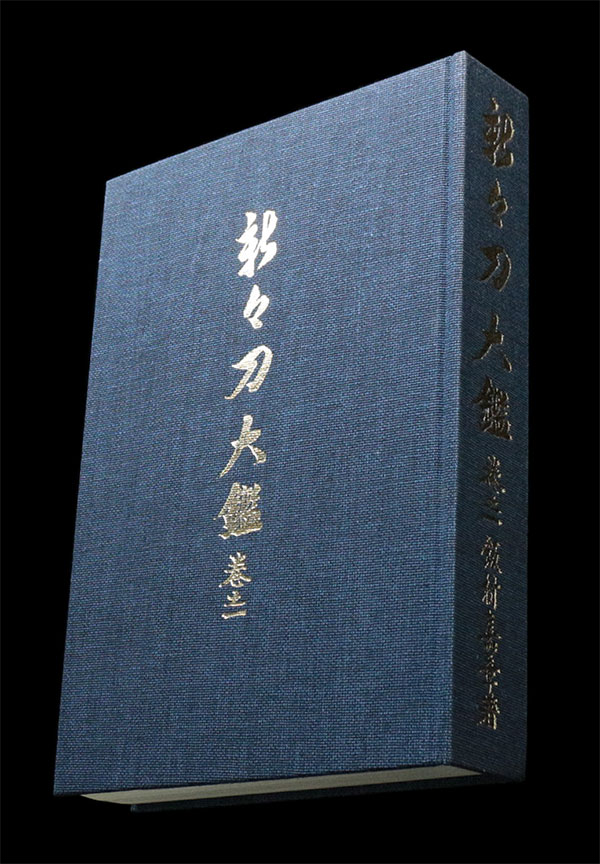

- 新々刀大鑑 飯村嘉章著 所載品

- recorded in

- shin-shin-to taikan (Iimura Kasho)

- 正価

- 売却済

- price

- Sold

石堂藤原是一は米沢の著名刀工、長運斉綱俊の次男で名は政太郎。初めに綱俊から鍛刀の手ほどきを受け、後に六代目石堂是一の養子となって後を継ぎ、七代目是一、通称運寿是一として活躍。若くして徳川幕府の命を受けて浜御殿(浜離宮恩賜庭園)で鍛刀し、また天保十二年には伊勢神宮と日光東照宮の奉納鍛刀を命じられて、徳川家の家紋である葵紋の使用を許されている。その名声ゆえ門人も多く、元興や徳勝など十数人を育てた幕末の名工。

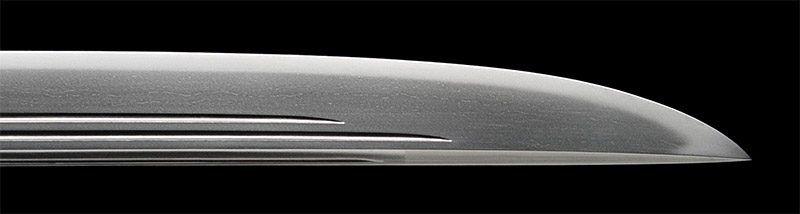

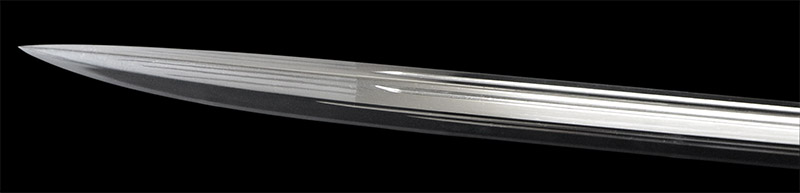

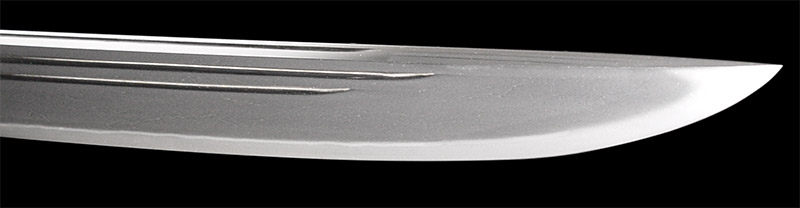

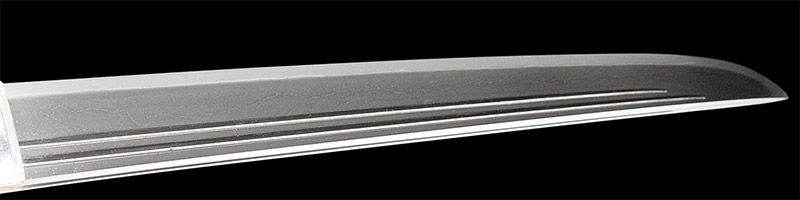

本作は迫力ある鎧通しの体配で、なんと元重ねは通常の倍ほどある1.3cm。平地に双樋を入れた他に、棟にまで双樋を彫る凝りように驚く。古い大和物を思わせる直刃で帽子は小丸に返り、詰んだ小板目肌はやや柾目を交えている。生ぶ茎の棟にある「おもいよこしまなし(邪な思いはない)」との添え銘から、この刀の鍛刀に対して精神性を説いたか、またはこれまで実直に取り組んできたことを書き添えたのか。

付属の拵は暗朱色の印籠刻み鞘に、銀地七々子地桐紋の金具で誂えた豪華な仕立て。立鼓をとった出鮫の柄は目貫まわりに責金具を入れた珍しい造りで、所狭しと桐紋を散らした金具は目貫だけ金地を用いている。銀無垢の小柄はやや傷みがあるも喜寿翁喜山作の銘が入っている。刀装具自体も重ねの厚い鎧通しに合わせて特別に造られ、刀身はもとより、拵も尋常ではない。

上々作刀工。

本作は新々刀大鑑(飯村嘉章著)所載品。特別保存刀剣鑑定書附。